MONTHLY FEATURES 今月の特集

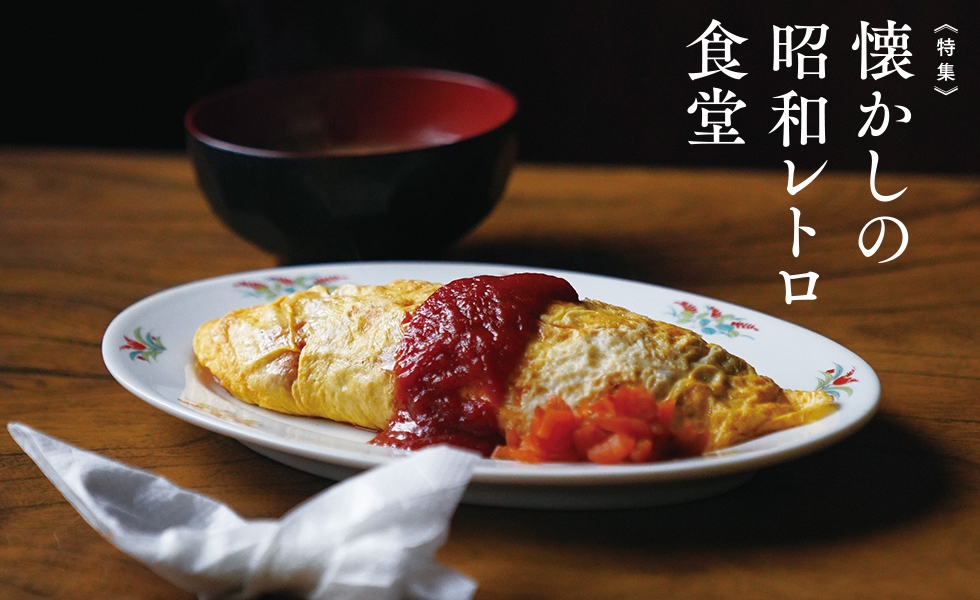

懐かしの昭和レトロ食堂

久留米のオトナたちの記憶にある、あの店のあの味が恋しくて。昭和の風情を残す店内、おしゃべり好きな名物店主。流行りの味とも違う、自分の原点に立ち返れるような老舗食堂の味。その懐かしい味と雰囲気を求めて、また出かけてみよう。

- ☎ 0942-72-9117テイクアウト OK

[所]小郡市小郡280-1

[営]11:00~15:00、17:00~19:50

[休]火曜※不定休あり

[P]有

ひょんなきっかけで精肉業からとんかつ屋へ

小郡市役所のすぐそばにある[とん亭]を営む松尾さん一家は、もともとは精肉販売が生業だった。初代店主である和彦さんは、肉を卸していた馴染みのとんかつ屋の料理人が独立したいと考えているのを知って、思わず「うちでせんね」と声をかけた。これをきっかけに、昭和50年に[とん亭]を創業。上質なヒレ肉を分厚くカットして、きめ細かいパン粉でサクッと仕上げたとんかつは、当時まだとんかつ自体が珍しいメニューだったこともあって一躍人気に。当初は市役所を過ぎたあたりまで長い行列ができたそうだ。

開店からしばらくの間、和彦さんと妻・雅子さんは他の肉屋4店舗とともにココを忙しくも順調に経営してきたが、数年が経過した後にその料理人も辞めてしまい、それからは夫婦と数人のパートさんで慣れない料理に悪戦苦闘したという。出来合いのものや冷凍肉は一切使わず、タレも一つひとつが自家製。「別の店舗に泥棒が入ったり、借金を背負ったりしたこともあって、本当にいろいろあったわ。ずっと必死やったよ」と雅子さんは軽やかに笑う。

家族の一大事!母と息子の二人三脚

[とん亭]35年目の冬。いつものように厨房で調理していた和彦さんだったが、握っていたトングを落とすなど、明らかにいつもと違う様子。体の異変に気付いて病院に駆け込むと、なんと脳卒中。大黒柱が突然入院することになり、期せずして、その頃すでに一緒に働いていた長男の二代目・芳弘さんと雅子さんの二人三脚が始まった。仕込み、肉屋の配達、ワゴン車「とん亭号」での出前に加え、和彦さんの見舞いもこなし、それは目の回る忙しさだったようだ。「もうね、出前するときは暴走族のごた(笑)。いつも時間ないけんね。そこ退けそこ退け~って」。

こうして乗り切れたのも「思いがあったから」と雅子さん。店に来てくれた人には気分よく帰ってもらいたい、元気がない人には元気を出してもらいたい、そんな思いで店に立ち続けた。「何かあっても店で人と話せば気分が晴れるし、前向きになれるやん」。何回か来てくれた人は顔を覚えて何気なく声をかけるし、おばちゃん元気しよる?と声かけてくれる人もいる。

美味しいとんかつと何気ない会話で、お腹も心も満たされる場所。今はココ以外の店は閉め、「とん亭号」での出前も2年前に止めたが、ココでは変わらぬ会話が聞こえてくる。

笑いあり、涙ありの45年間

そんな雅子さんも去年の秋に体調を崩し、店からは引退。今は芳弘さんが数人のパートさんたちと切り盛りしている。今も変わらぬ分厚さのとんかつに加え、創業時にはなかった「コロッケ」や「ジャンボロースかつ」などのメニューも加わり、店は昔と変わらぬ活気のある雰囲気だ。「昔と変わらない味だって言われるけど、実際はどんどん変えてるんですよ。でないとやっていけません」と芳弘さん。

ココのもう1つの名物が「かつカレー」だ。かつのおいしさはさることながら、カレーは山ほどの野菜をじっくり煮込んでスープをとった、本格派。家庭のカレーとは一味違って、甘味と酸味を感じる、喫茶店で食べるような深い味わいのカレー。芳弘さんは「毎日の仕込みが本当に大変なんで、カレーはもう増やしたくないからココミに載せないで!」と笑うが、とんかつとも相性が良く絶品。大きな寸胴が空っぽになる日も多いという。

45年間にわたる店主一家と訪れる客の悲喜こもごもが染みついた[とん亭]。これからも人を癒すとんかつ屋であり続けてくれそうだ。

- ☎ 0942-32-2444テイクアウト OK

[所]久留米市小頭町3-158-1

[営]11:00~20:00

[休]木曜

[P]有

カレーライスが一銭だった戦前の久留米

小頭町の路地を入ったところに佇むこの老舗食堂は、創業が昭和5年。創業当初はこの場所ではなく、現在の文化街あたりの公設市場に店があった。現在の店主・二田健司さんの父の伯父にあたる初代店主は人力車を引く車夫をしてお金を貯めた後、数年間関東で料理の修行をしてから久留米に戻ってきて食堂を開いたそうだ。

「べら安」は文字通り「とても安い」の意味で、当時から手軽に食事ができる憩いの場であったらしい。当時、カレーライスがわずか一銭という時代。今の貨幣にしてどのくらいかは不明だが、それにしても当時の人にとっても手軽な価格だったに違いない。

空襲で初めの店が焼けてしまった後は、現在の西鉄久留米駅付近で何度か移転をしながら営業を継続した。ほったて小屋だった時期もあったものの、出前を利用する常連客が多かったため、配達員は当時10人近くもいたそうだ。

戦争直後は米が入手困難になる一方で小麦は安定して配給されていたため、メニューの主体はちゃんぽんやうどんだった。特に澄んだうどん出汁を使ったちゃんぽんはココの名物メニューだ。たっぷりの野菜とあっさりとした旨味が優しく、当時から何も変わっていないその味わいを求めて、遥々やってくる人もいる。

人と人がつながって助け合った昭和

昭和30年代以降は米の供給が安定し、甘くて濃厚な「オムライス」や、〝大人のお子様ランチ〟ともいえる贅沢な「ランチ」が人気メニューに。一方で蕎麦もメニューに取り入れた。「おっちゃん(初代)は蕎麦が好きやったけん、蕎麦もしたかーってね。別の店にも麺の打ち方を教えることもあったげな」と健司さん。

初代の〝おっちゃん〟は当時の西鉄ライオンズの応援団長も務めていたという人物で、二軍選手や近隣の高校球児たちを店に集めたという。大勢に気前よくタダでうどんを振舞っては、よくお嫁さんには文句を言われていたという男気あふれるエピソードも。

「昔はよぅ食べさしてもろたもんって、みんな言うけんね」。当時ココのうどんを食べていた現在60代や70代の人たちが、たまに親しんだ味を求めて訪れる。人と人が50年以上に渡って結びつき、当時と同じ味を媒介にして、当時の気分に戻って話す――そんな老舗食堂ならではの優しい空気が店内には流れる。

百年までは続ける、でもその先は決めてない

小頭町に今の店を構えたのは昭和52年。初代店主の甥っ子が二代目として跡を継ぎ、その息子で高校を卒業したばかりの健司さんも三代目として働き始めた。世の中は刻々と変貌を遂げるが、店内はまるで時間が止まっているかのよう。昭和の香りがあちこちから漂う空間だ。今もなお、朝から昼にめがけて何度も電話が鳴り、そのたくさんの出前注文を今は三代目夫婦だけでさばく。

名物は、真っ赤なチキンライスが薄焼き卵でくるまれた、昔ながらの「オムライス」だ。玉ねぎとたっぷりのトマトケチャップをしっかり炒めることで酸味を飛ばして、濃厚な甘みと旨味を引き出す。「父親に教えてもらったやり方から、何も変えとらん」という通り、余計な調味料も隠し味もなく、ただただ実直な味付け。それなのに家で作るオムライスとも、流行りのトロトロ卵のオムライスとも違う、ココだけの味だ。

子宝にも恵まれたが、店を継がせることは考えていないという。「あと10年で創業百年やろ。それまではなんとかやるけど、その先は分からんね」。笑顔でそう話す健司さんの表情には、どこかホッとしたような雰囲気があった。

- ☎ 0942-32-9674テイクアウト・出前 OK

[所]久留米市合川町2135-8

[営]11:00~19:00

[休]日曜、祝日

[P]有

小倉[東京庵]で修行し久留米に開業

中央公園通りから、中央公園前郵便局の横の道を入っていく通りに[東京庵]はある。創業が昭和46年で、来年6月には50周年を迎えるという老舗だ。初代店主・井上健二さんが小倉にある[東京庵]で15年修行を積み、暖簾分けをしてもらってこの店名になったそう。

どのあたりに店を出そうかと悩んでいたところ、親族の一人が近隣に蕎麦屋がない合川地区を探してくれて、この場所に移り住んだ。当時健二さんと結婚したばかりだったクニ子さんは「知らん土地やし、商売も初めてなもんで、うまくいくか不安しかなかった」と振り返る。

しかし実際のところ土地選びは大成功で、開店直後から出前の注文がひっきりなしに入り、毎日てんてこ舞い。特に当時、店の周りにはいくつも企業があって、昼時はよくオカモチに蕎麦を10杯以上積んで配達したという。

[東京庵]という名前の由来は、小倉の師匠が関東の人だったのか、関東風の味付けだからなのか、今となっては分からない。が、「初めん頃、よくお宅は味が濃ゆか~ち言われたもんね。でももうみんな慣れたごた(笑)」。

苦労もしたけれど、一生懸命だった

開店当時、健二さん・クニ子さん夫婦には赤ちゃんが生まれたばかりだった。クニ子さんにしてみれば、産後すぐの体で慣れない商売を始めたというわけだから大変だ。店の手伝いと家事と育児で、その苦労は想像を絶する。「とにかくほとんど寝る暇もない毎日だった。早朝から米洗って、仕込んで。娘は泣くしねえ。お父さんも出前以外の時は食器を引きに行かないかんし、本当に忙しかった」。けれど、心配していた商売が結局うまくいったという点は、苦労したけど良かった、としみじみ話してくれた。

店内は小ぢんまりとしていて、テーブルが4つ、カウンター3席ほどだが、創業当初はこの半分のスペースしかなかったという。2組も入れば満員になる狭さだったため、隣の土地が空いた時に店を拡張したそうだ。蕎麦を打つ場所もなかったため、2階にある自宅の一部が製麺スペースになっている。今は二代目店主の浩一さんが製麺担当だ。

まさに、家族みんなで作り上げてきた店。[東京庵]の50年に渡る店の歴史は、そのまま家族史でもある。一生懸命で温かな雰囲気だからこそ、地元で愛される名店なのだ。

常連を虜にするココだけの味に舌鼓

創業以来50年変わっていない年季の入った厨房。ここに立っていた健二さんはリタイアし、今はクニ子さんと浩一さんの妻である早苗さんが立っている。

巷ではよく〝蕎麦屋の丼物はおいしい〟と言われるが、ココも同様だ。名物は、一口大のカツ4枚と甘辛い特製出汁の、甘辛い「かつ丼」。玉子は見るからにトロットロで、目にも美しい出来栄え。一口食べれば、醤油の甘辛味と玉子の優しい甘みが口いっぱいに広がる、老若男女が好む美味しさ。この味がたまらないのだ。「目がもう見えんのよ、困るわぁ」と言うクニ子さんだが、さすがの手際の良さで絶妙のトロトロ玉子を仕上げてくれた。

自家製の蕎麦は、福岡にしては少し色の濃い出汁とともにいただく。コシがあってのど越しが良く、丼にミニ蕎麦をつけたセットが人気。「うちは材料がなくなると早めに閉めるから、たまにえらい早く終わっちゃう日もあるんですよ」と早苗さん。

今、三世代で同居中。なんと小学5年生の末っ子が店を継ぎたいと言ってくれているらしい。この先の[東京庵]は、どのような歴史を刻んでいくのだろうか。