MONTHLY FEATURES 今月の特集

伝統と機能の美・城島瓦

「酒と瓦のほこりある」

―これは城島小学校校歌の中の一節だ。

酒づくりとともに、町を盛り立ててきた城島瓦は400年の歴史をもつ伝統工芸品であり、

九州の和風邸宅の屋根を守り続けてきた美しき実用品でもある。

自然素材に技術を組み合わせた、いぶし銀の魅力に触れてみよう。

いぶし銀が魅力の工芸品・城島瓦

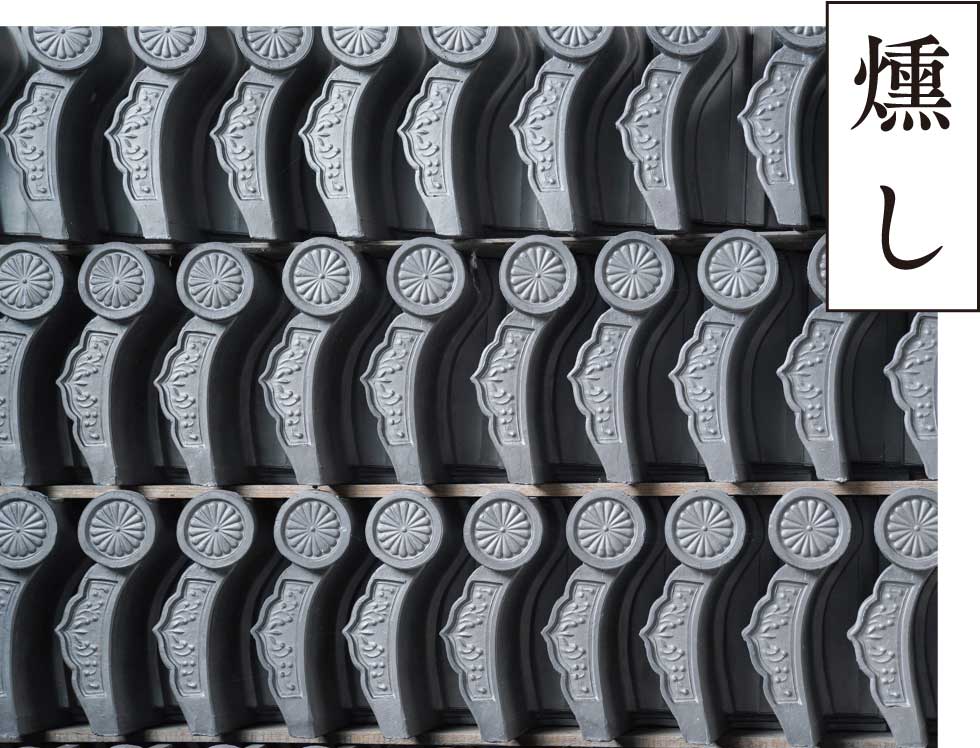

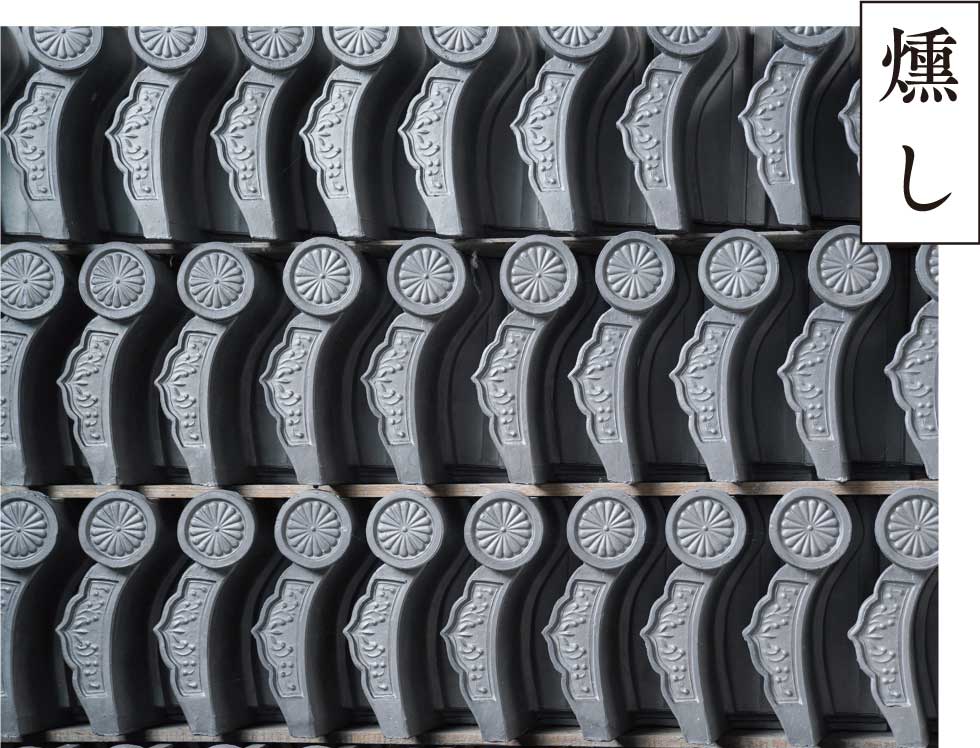

伝統的な和風邸宅といえば欠かせないのが、屋根に堂々たる雰囲気をもたらす瓦だ。その昔、江戸時代までは庶民の家の屋根は茅葺や板葺が一般的で、高級品である瓦は神社仏閣か、または上級武士の屋敷のものだったそうだ。瓦職人が一枚一枚手作業で成形し、時間をかけて乾燥させ焼き上げる、貴重な工芸品でもあったのだから、当然といえば当然だろう。 明治以降になると機械化に伴って瓦の生産量が増え、一般的な住宅の屋根にも使われるようになり、昭和50年代にピークを迎えた。その後、洋風の住宅が増えたことで産業としては斜陽となっているが、今でも純和風の住宅や文化財をはじめ、意匠性の高い建築物に使われている。 国内の瓦は、土の種類や焼き方によっていくつか種類がある。美濃焼や瀬戸焼などと同じ陶器でできたカラフルな瓦、釜で焼き上げる際に塩を入れる赤褐色の瓦などあるが、城島の瓦は燻すことで鈍い銀色に光沢を帯びる、いぶし瓦。九州で瓦といえば城島瓦が広く使われてきたそうだ。

九州の風土に寄り添った機能性

素人目には瓦はどれも同じに見えてしまうかもしれないが、実は十分な機能を備えているということにも驚かされる。

例えばその形。孤を描いた独特の形は、フラットな瓦と比べて瓦同士の重なりが大きくなるよう設計されている。一坪あたりに標準の瓦だと50枚を乗せるのに対し、城島瓦は64枚。瓦同士がしっかり重なり固定されていて、強風でも瓦が飛びにくく雨水が滞らないようになっている。また、いぶし瓦である城島瓦は瓦表面に炭素の膜を纏っている。これが水を弾き、防水性を高めている。台風が多い九州の気候に対応した瓦なのだ。

さらに、素材の土は湿度を適度に調節する性質があるため吸湿性能、断熱効果があり、建物を守り長持ちさせるという意味でも瓦は実に合理的。100年近くも風雨に耐えることができるといわれており、だからこそ文化財や神社仏閣などに瓦が使われているというわけだ。400年前から変わらない自然素材を加工したものであるはずなのに、なんと優れた実用品なのだろう。

城島瓦の歩みを探る

とはいえ、城島瓦の歴史や技術については久留米市民の間でもほとんど知られていないようだ。その歴史や技術に触れながら、城島瓦の魅力を紹介しよう。

城島瓦が放つ鈍い銀色に

匠の技と歴史がある

久留米藩とともに歴史は始まった

初代藩主・有馬豊氏の久留米入城を機にいくつもの産業が興り、それを継承して発展してきた久留米。文献にも「関ケ原の戦後、丹波の国より有馬公が瓦工を伴いて、筑後に封ぜられてより瓦業興る」とあり、有馬氏が現在の京都・兵庫から瓦工を呼び寄せたのが城島瓦の始まりだ。

筑後川下流域にある城島には、粘土質の土が豊富にあった。田畑の表面を30㎝ほど掘ればすぐに粒子の細かい土がすぐに出てきたという。久留米城をはじめ、仏閣、城下町、また九州の各地で建築物が増えて瓦の需要が高まったため、筑後川の恵みである土を活用した瓦づくりが始まったそうだ。当時、筑後川は貿易のための商人の船が行き交っていたから、瓦を焼くための石炭を佐賀の炭鉱から仕入れ、城島の土で瓦をつくり、また船で出荷していた。久留米の酒や絣、そして城島瓦。こうした優れた手仕事は当時の景気を、職人たちの生活を支えてきたに違いない。

温度と水分を駆使してつくる、いぶし瓦

明治以降に城島瓦の需要が高まると、筑後川のほとりに120~130もの瓦工場が軒を連ねていたという。それまで職人の手で1枚ずつ成形するという途方もない作業をしてきたが、設備が少しずつ機械化され、生産効率は上がった。けれども、自然素材である土を使い、自然乾燥をさせて焼き上げるという過程から考えると瓦はやはり工業製品ではなく、あくまで工芸品。亀裂や歪みがあれば経年劣化を早め、風で吹き飛んだり雨が漏ったり、という被害が起こるかもしれない。自然を相手にする分、繊細な仕事が要求されるのだ。

今、城島で瓦を製造する工場は数軒のみになってしまっている。それだけ一般住宅向けの瓦の需要は減ったということだが、それでも城島瓦という工芸品がなくなるわけではない。古い家の瓦の補修依頼も多く、数多ある型や厚みをそろえて補修する技術もしっかりと継承されているし、文化財に使われている城島瓦も多数ある。私たちの暮らしの中にある城島瓦と、瓦に宿る誇らしい伝統技術を、これからも見守っていきたい。

丈夫で美しい城島瓦の製造工程

窯の火を止めて温度を900度近くまで下げ、そのまま煙で1時間じっくりと燻す。瓦表面に微細な炭素(グラファイト)の粒子がすみずみにまで付着することで、柔らかな銀色の光沢を湛えた、いぶし瓦が完成する。

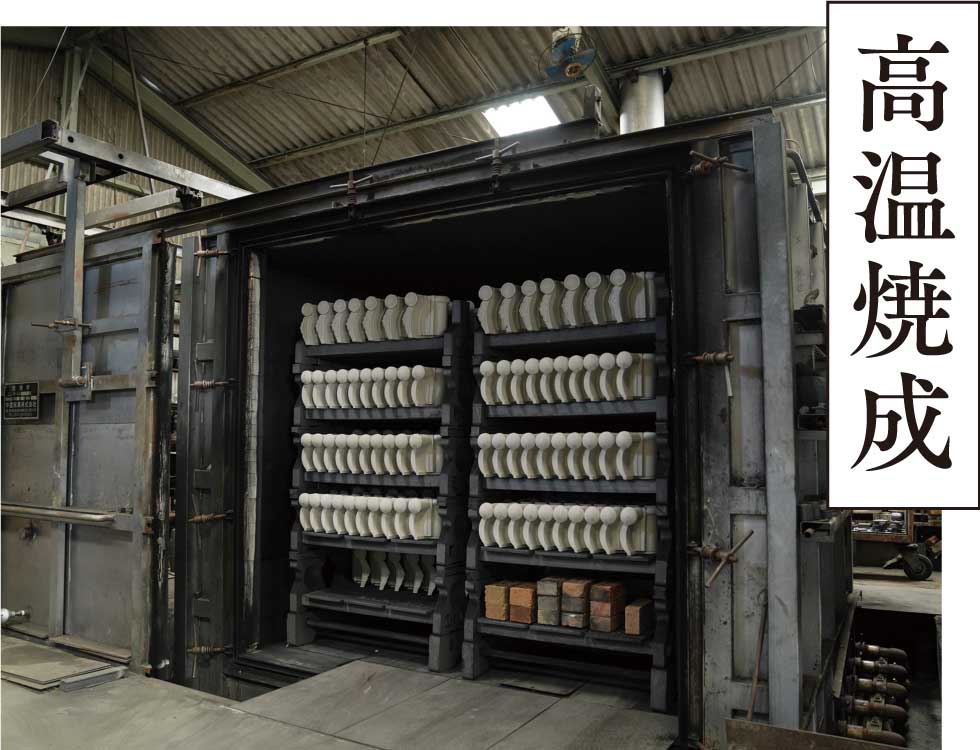

ガス窯の内部の温度を22時間ほどかけて1000度近くまで上げ、焼きがスタート。温度調節が難しく、加熱し始めると窯に付きっ切りだ。江戸時代はだるま窯とよばれる石炭の窯だったので、火加減には苦労したという。

ほどよく水分を含んだ土を練ってプレスし、瓦の形にする。型は300種以上あるといわれ、屋根の形や傾斜によって使い分けられる。成型後は2週間ほど乾燥させる。十分に乾燥させることで、焼き上がりの凸凹や亀裂を防ぐ。

実はあれもこれも、城島瓦

九州の文化財や観光スポット、城島の町のあちこちに魅力を添えているのが、城島瓦。

落ち着きのある銀色は伝統的な和風建築物だけでなく、

現代的な和モダンや洋風のスタイルにもよく合って、見る人の目を楽しませてくれている。

あなたもきっとどこかで触れているはずだ。

01

01

モダンな建築物としても人気のある太宰府市[九州国立博物館]。太宰府天満宮側の入り口は“虹のトンネル”とも呼ばれる美しい通路があり、屋根には城島瓦を葺いている。和風の佇まいながら、城島瓦がずらりと並ぶ姿は金属のような輝きを放ち、現代風の雰囲気を醸し出している。

02

02

筑後の味を楽しみながら旅ができる、話題の観光列車。ダイニングの壁面や手洗い場を彩っているのが城島瓦で、いぶし銀の瓦と素焼きの赤茶色のものを組み合わせて、華やかさを演出している。手洗い場は洗面ボウルまでもが城島瓦で、石のような質感が高級感たっぷり。

03

03

4階の和室(長盛)の壁面には重ねられた城島瓦が一面に!計2800枚という数は圧巻で、タイルとはまた違う1枚ずつの表情が目を引く。鈍い光沢、絶妙な凹凸や質感が何とも言えないクールな仕上がり。久留米の工芸品を取り入れた内装は、訪れる人の目も楽しませている。

04

04

中学校をぐるりと囲む塀や学校の昇降口のあちこちに、城島瓦が。学校施設でありながら和の情緒を感じることができる。生徒たちが登下校に使う遊歩道に敷かれた瓦も温かい雰囲気で、まさに故郷の風景。この町で育つ子どもたちの記憶の随所に、城島瓦が刻まれているようだ。

[ こんな形の城島瓦も ]

城島町の鬼瓦

町内には30基以上の迫力ある鬼の顔の瓦がある。城島では、鬼は怖い魔物というより、魔よけができる守り神のような存在で、城島に数人いる造形の匠「鬼師」によって作られている。どんな顔が好きか、鬼瓦巡りをするのも楽しいかも。

花器やコースター

城島瓦の美しい色彩、質感を暮らしに取り入れられるインテリア小物。防水性や耐久性が高い瓦としての機能も生かされていて、漆黒ともまた違う銀色が和にも洋にも似合う。気になる方は制作者である[渋田瓦工場]に問い合わせてみて。

[取材協力]

渋田瓦工場 ☎ 0942-62-3324

[所] 久留米市城島町楢津910-3

城島瓦組合 ☎ 0942-64-3649

[所] 久留米市玉満2779-1三潴総合支所 2F

(久留米南部商工会内)